こんにちは。

女性の未来の働き方を創造する

永金(@sachika072)です。

日本は2020年で就活ルールが廃止されることが決定し、大学生の卒業後の進路も多様化すると予想されています。

しかし、その間にいる今の大学生たちは、いまだに就活ルールの枠に囚われ、自分らしくキャリア形成ができている人が少ないように思います。

大企業に就職すべきか?

ベンチャーに就職すべきか?

ギャップイヤーを設けて自分探しの旅に出るか?

人によって様々なキャリア思考があると思います。

そこで今日は、今現在またはこれから就活世代となる学生に向けて、社会をプレ体験できるインターンシップについてお話します。

私は、自分の今後のキャリアで悩んでいるのなら迷わずインターンシップに行くことをおすすめしたいです。

その理由もしっかり見ていきましょう。

目次

インターンシップとは?

そもそもインターンシップとは、職の経験を積むための修行期間のようなものです。

インターンシップとは、特定の職の経験を積むために、企業や組織において労働に従事している期間のこと。 商人・職人のための徒弟制度と似ているが、標準化や監査などはされていないため、指すところの内容は様々である。略称として、インターンとも呼ばれる。

インターンシップ生には、決まった規則や細かい規制などがないため、学生でも気軽に職の経験ができる素晴らしい制度です。

普段社会人経験のない学生にとってオフィスで働くことは新鮮な体験となり、その体験を通じて将来どんな働き方を目指したいかが見えてくるきっかけにもなります。

海外の学生が参加する就職前のインターンシップ事情

ここで海外のインターンシップ実施率について見ていきましょう。

アメリカのインターンシップ

アメリカでは、インターンシップという制度は100年位以上の歴史があり、もはやインターンシップ経験のない学生は採用されないレベルで根付いています。

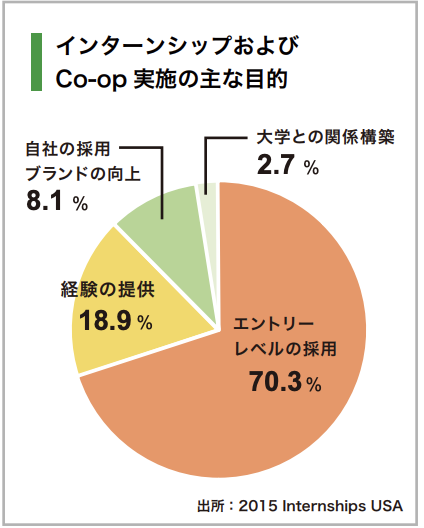

リクルートワークス研究所が米国の人材採用コンサルティング会社、CareerXroads 社の協力を得て実施した調査『2015 Internships USA』によると、

アメリカのインターンシップ制度普及率は7割を超えており、インターンシップ=新卒採用と言っても過言ではありません。

上のデータによると、雇用主側も「インターンシップ経験者から正社員を重用したい」という考えの割合が最も高いです。

ちなみにCo-opプログラムとは、インターンシップと同じ意味合いで学生が大学で得た知識を実務に応用する機会を提供するプログラムのことを指します。

アメリカは新卒であっても即戦力を要求するため、学生のうちにインターンシップで仕事の経験を積んでおくことが非常に重要視されます。

そのインターンシップの期間も1ヶ月〜3ヶ月以上と長期のものが多く、学生は夏休みなどの長期休暇を活用してインターンシップの経験を積んでいます。

アメリカの大学生ほとんどがビジネス特化型SNSであるLinkedinに登録しており、自らのレジュメ(履歴書)を作成して企業からのオファーを受けたりします。

インターンシップ制度が盛んな分、インターンシップからの採用の競争率も激しいです。

その中に食い込んで行くためには積極的にインターンシップに参加し自分の社会人スキルを身に着ける事で、卒業後もある程度の経験値がある上で飛び立つことができるのです。

最近では自宅からインターネット上で仕事をする「バーチャルインターン」が人気で、バーチャルなら学期中でも授業のない時にパートタイムで仕事ができるため、希望者が増加しているようです。

イギリスのインターンシップ

若手人材採用サービスの学情によると、イギリスの大学生も2ヶ月以上の長期インターンシップへの参加に積極的で、夏季休暇を利用して参加している人が多いです。

また、イギリスの大学のほとんどが3年制であり、その間に職業体験を1年間積む期間を取り入れる「サンドイッチコース」という仕組みもあります。

ギャップイヤーという制度の発祥地でもあるイギリスはやはり就職も制度も多様となっており、学生のうちに1年もの職業体験をすることは、学生にとっても大きな衝撃と自分と向き合う時間となり、有意義なものになると思います。

中国のインターンシップ事情

大学進学の時点で激しい競争の渦に巻き込まれる中国の学生ですが、就職においても激しい競争が待ち構えています。

こちらも若手人材採用サービスの学情によると、1999年に中国は経済発展とともに次代を担う人材を育成するため、大学の定員を増やす政策が採用されました。

これによって大学生数は大幅な増加を辿り、大卒者数は2001年には100万人強だったものが、5年後の2006年には400万人を超え、現在は700万人に達しています。

しかし、学生が増えた分だけ採用枠が広がるわけではありません。

そこで中国も現代になって2ヶ月以上の長期インターンシップを取り入れるようになり、学生をスクリーニングするようになりました。

インターンシップで経験を積むことでより良いビッグ企業に入社できる。

そのような流れができたため、大学生はインターンシップの競争の波に巻き込まれています。

日本の就活生のインターンシップ事情

ここまで海外のインターンシップ事情を見てきましたが、日本のインターンシップの現状はどうなのでしょうか?

日本がインターンシップ制度を取り入れるようになったのは1997年頃の事で、アメリカなどに比べるとその歴史はとても浅いです。

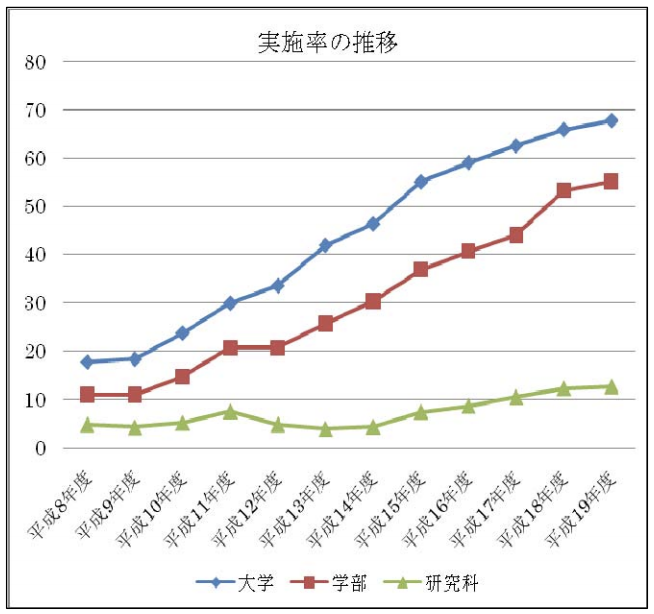

文部科学省がまとめたインターンシップの導入と運用のための手引きによると、以下の図のように日本のインターンシップ実施率は年々急増しています。

また、インターンシップ期間を見てみると大学の約70%、企業ではおよそ60%が「高い実習効果を得るには1か月以上の期間が必要」と考えているのに対し、

実際には、1か月以上のインターンシップを実施する企業は2%程度に過ぎません。

私も就活生時代、様々な企業のイベントに参加しましたが「インターンシップ」を長期で実施している企業は少なく、ほとんどが1日だけの「セミナー・体験型」のインターンシップで、ほとんど交流会のような形で行われているものばかりでした。

よって、インターンシップというより魅力的な社員がその会社の良さや仕事の魅力について語る広報活動に過ぎず、採用にも直結しているわけではありませんでした。

そのような現状であるが為に学生側もインターンシップに行こうというモチベーションがUPしないのが課題となっています。

就職前にインターンシップを経験するデメリット

次に、インターンシップを経験するデメリットについて見ていきましょう。

企業側の負荷が大きい

特に日本企業は長期インターンシップを取り入れていない為、1日〜2日の単発インターンが多いです。

学生は主に土日がオフのため、企業側もそれに合わせて土日の休日を利用してインターンシップを開催します。

採用側の拘束時間も長いですし、コストもかさみます。

今後より長期インターンシップが普遍化し、報酬型で業務に参入できる環境作りが必要です。

前のめりな姿勢が求められる

インターンシップはただのアルバイト採用ではありません。

会社の中の大きなプロジェクトに参加する可能性もありますし、責任を伴う仕事を手伝う可能性もあります。

長期でインターンシップを行うほとんどの企業はベンチャーです。

よって、社長との距離も近いですし、人が少ない分インターンシップ生に任せる責任も大きいです。

生半可な気持ちで参加してしまうと迷惑がられるだけでなく、あなた自身が居づらい空気に陥ってしまうでしょう。

就職前にインターンシップを経験するメリット

学生のうちに社会人としての基礎的なスキルを鍛えることができる

参加する企業によりますが、インターンシップを経験することで以下のようなスキルを身に着けることができます。

- 業務管理能力

- コミュニケーション能力

- 問題解決能力

- マーケティング力

- トラブル対応能力

他にも、もしIT企業のインターンシップに参加すれば、プログラミングスキルやウェブマーケティングなどの専門知識も学ぶことができます。

これらは普段アルバイトなどでは経験することのできない貴重な時間。

インターンシップを経て正社員となった人は、そうでない人よりもワンステップ進んだレベルから勤務をスタートさせることができます。

採用後の定着率が高い

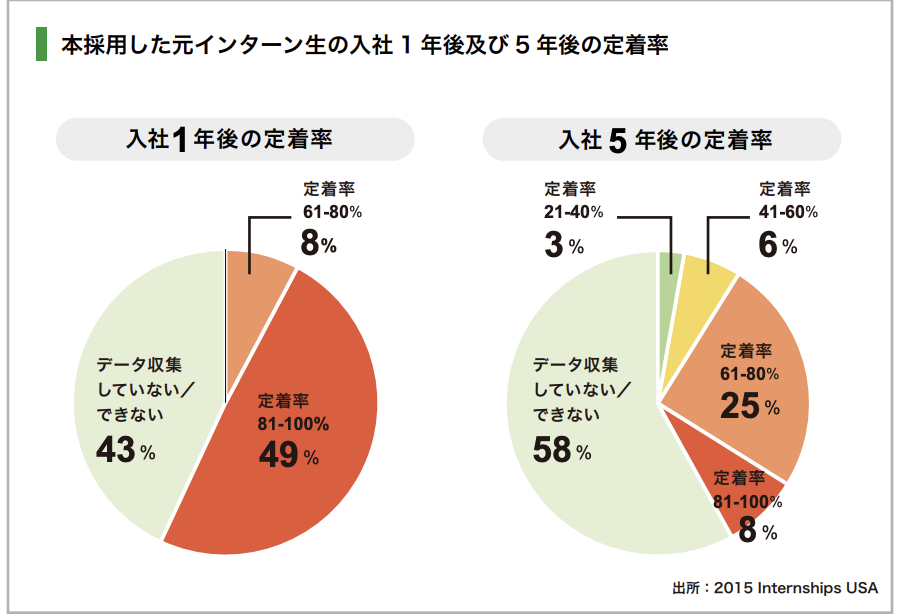

2015 Internships USAによると、インターンシップ経験者の定着率を測定している企業の中で最も多かった回答は、入社1年後は「定着率 81 ~ 100%」の企業が約49%と多く、入社5年後では「定着率61~80%」と回答した企業が25%という結果があります。

インターンシップ経験者の定着率が比較的高い理由としては、彼らが就職前に現場を経験し、自分に納得した上で組織に加わったことが大きな要因として考えられます。

ミスマッチを避けることができる

先ほどの定着率の話に付随しますが、日本では「3年で3割の新入社員が辞めてしまう」と言われているように新卒一括採用という制度によって大学生からいきなり社会人になるギャップが原因で新卒生の離職率は非常に高いです。

事前にその企業で長期インターンシップを経験しておけば、この会社で自分が何を学べるのか、どんなスキルを身に付けることができるのか、職場の雰囲気などを肌で感じることができる為、企業と学生双方のミスマッチを避けることができます。

学生は学生のうちにたくさんのインターンシップに参加し、自分と向き合う時間を作っていくことが卒業後納得のいくキャリアを形成する為に重要であると考えます。

就活生はインターンシップで自分の生き方と向き合おう

私は学生時代、他人の意見に頼る人間でした

何かしたいと思ったら、親や友達に意見を求める

「それはどうなの」と言われれば萎縮してすぐに諦める

価値基準を他人や社会に合わせるのは辞めよう

自分がやりたいと思うことに自信を持とう

他人の意見は参考程度に

大事なのは自分がどう思うか

— sachika (@sachika072) 2018年12月29日

就活において私が学生の皆さんに大切にしてほしいことは、就活は周囲がどう働くかではなく、あなたがどう生きたいかという軸で動けば良いということです。

まだまだ同調圧力が抜けない、「調和」を重んじる日本であるがゆえにインターンシップの制度が根付きにくいのかもしれません。

しかし大多数の意見にかまけて自分の夢・やりたいことをないがしろにするのは自分の人生をないがしろにしている事と同じ。

親や学校が大企業に行けと言うから大企業に行かなければならないというわけではありません。

卒業後すぐに会社に就職しなければならないわけでもありません。

人によって生き方は違って当たり前ですし、1つの会社に一生所属する事も今後普通ではなくなっていきます。

大切なあなたの人生。やりたいことをとことんやって、自分の生き方に納得できる人生を創造しましょう!

個人で何かを始め為に必要な考え方も赤裸々に発信しています。

「成功するための準備」をして、一緒に独立する自信を身に付けませんか?

自分らしい生き方を実現させることができるのはあなたの行動次第。

あなたの挑戦をお待ちしています!