こんにちは。

女性の未来の働き方を創造する

永金(@sachika072)です。

あなたは消費税増税がもう目の前であることにお気付きですか?

私たちは毎日何かを購入して消費税を支払っていますが、今回の10%引き上げによってどのような変化が起こるのでしょうか。

一つずつ見ていきましょう。

目次

消費税増税はいつから?

消費税自体は1989年(平成元年)4月1日に「3%」で初めて導入されました。

その後月日が経って97年に税率5%になり、

2014年4月に5%から8%へと引き上げられました。

そしてついに今年2019年10月から、消費税率10%に引き上げが施行されます。

まとめると、下記の通り。

1997年4月:消費税等5%(国税消費税4% 地方消費税1%)

2014年4月:消費税等8%(国税消費税6.3% 地方消費税1.7%)

2019年10月:消費税等10%(国税消費税7.8% 地方消費税2.2%)

ここで私も小学生の頃社会で学んだ消費税の内訳が蘇りました。

皆さんも税率だけ意識して、国税消費税と地方消費税の内訳まで見ることは少ないのではないでしょうか。

実は私たちは国だけでなく都道府県や市区町村にも税金を支払っていることになります。

地方にとっても税金は大切な財源になっているということです。

度々経験してきた増税ですが、いざ10%になると考えると支払う負担も増え、抵抗がありますよね。

毎回増税前の買い溜めを狙ってスーパーやドラッグストアの商品が空っぽになる光景をニュースで見ます。

消費税増税によって女性の必需品にも影響?

女性の必需品にも少し影響がありそうです。

消費税増税を真に受けてしまうものとしては、化粧品やブランド品です。

これらはバーゲンなどで値下げする機会がないため、増税分の価格で購入しなければならなくなります。

実際、消費税が8%になる前の時期は化粧品の駆け込み需要が膨れ上がりました。

産経新聞によると、資生堂の14年3月期の売上高は7620億円のうち、約120億円が駆け込み需要による効果だったそうです。

消費税増税というきっかけにより、消費者が前から購入したかった商品を買う決断に繋がったと分析されています。

よく、増税前に洋服や生活用品をストック買いする人がいますが、

バーゲンなどで大幅に価格変動があるので消費税分よりも安くなる確率が高いです。

増税前に買っておいたほうが良いのは価格変動の無い化粧品やブランド品と言えます。

複雑な日本の軽減税率の区別

ニュースなどでも頻繁に言われてますが、消費税10%に改正されるにあたって軽減率(税率8%で購入できる)が適用されるものがあります。

適用されるものは大きくわけて2つあって、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」

です。

毎日必ず消費しなければならない食費が軽減率の対象になるのは助かりますよね。

8%→10%のたった2%の差でも、月10000円の食費が必要な人の場合、税率8%では800円を支払わなければなりませんが、

もし税率10%適用されていた場合、月1000円を余分に支払わなければなりません。

しかし、全ての食品に適用されるわけではありません。

例えば飲み物に関しては、あくまで人が生活する上で必要なものが対象なため、

お酒は10%が適用されます。

また、スーパーなどで購入した食品は税率8%ですが、レストランなどの飲食店で食べる食品は10%適用になります。

「テイクアウト」は8%?10%?

食品の軽減率の区別が非常にややこしいのですが、ここで皆さんも「テイクアウト」はどっちになるのか疑問ですよね。

テイクアウト、いわゆる中食は施設内で食べる前提で購入されていないため、8%で軽減率適用されます。

最近牛丼チェーンの吉野家も持ち帰りは税率8%、店内で食べる場合は10%で明確に価格を区別することを発表しました。

今後飲食店のメニューに持ち帰り価格と店内価格で2種類の価格表示を見るようになるでしょう。

政府は総額表示の義務化を目指しており、「〇〇円(税抜き)」という総額を表示しない見せ方が2021年3月をもって禁止になると言われています。

出前した食品は8%?10%?

では、テイクアウトではない出前した食べ物はどうなるのでしょうか。

出前・宅配等、単に飲食料品を届けるだけのものは、軽減税率の対象になるので、8%となります。

しかしケータリングになると、相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供となるので、軽減率からは非対象となってしまいます。

この辺りはややこしいので注意しておきましょう。

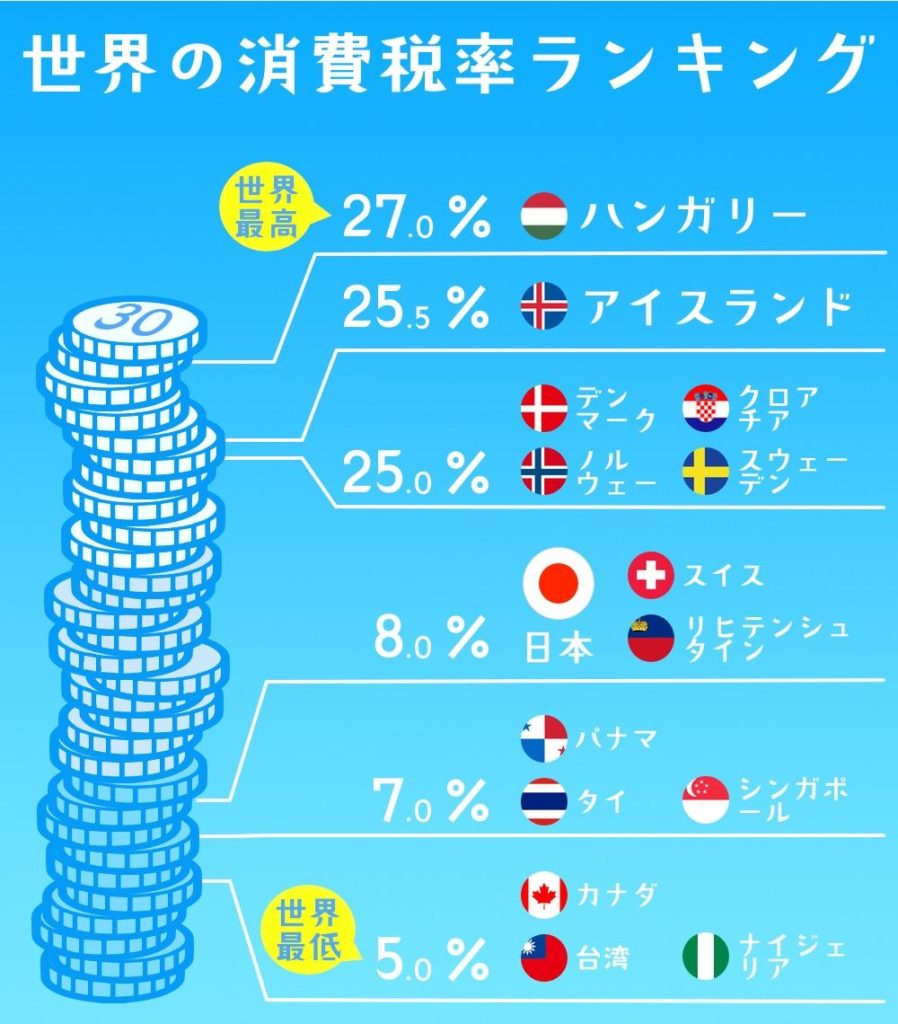

世界と比べた日本の消費税率

日本の消費税ばかりに集中しましたが、最後に世界の消費税事情はどうなっているのでしょうか。

世界の消費税ランキングをみてみましょう。

【出典】Leopalace21

なんと1位のハンガリーは27%の税金を支払っています。

次いでヨーロッパの「高福祉国家」と呼ばれる国々は25%代の税金を支払っていますね。

私たちの10%の世界では考えられない高い税金によって、国民の不満は起きないのでしょうか。

実際、ヨーロッパの国々の人は平均年収が高く、IZANAUによると世界の平均年収ランキングは下記の通り。

2位 ノルウェー 921万円

3位 ルクセンブルク 899万円

4位 デンマーク 835万円

日本はなんと18位(429万円)でランクインしています。

税率の高い国は手厚い社会保障制度もあります。

フィンランドでは、大学を卒業するまでの学費が無料かつ世界的にも高い学力を持つことで有名です。

他の上位国でも大学まで学費が無料という国が多いほか、男性の育児休暇取得率も高く、安心して育児・出産ができる環境が整っています。

なので彼らにとって「税金が高い=不幸である」という考え方は無いのです。

日本では税金をどこにまかなっているかと言うと、社会保障費のほか、公共施設や公共サービスをはじめ、教育や医療にも使われています。

教育の分野では、公立小中学校教諭の給与のサポートや教科書の提供、国公立大学法人や私立学校の維持費・援助にも使われています。

また、宇宙開発や科学技術の研究などの未来への投資だけでなく、開発途上国への経済援助など、国際社会の平和を守る役割も果たしています。

このような取り組みが税金によって賄われていると言うことをきちんと発信してほしい気持ちもあります。

面白い世界の軽減税率ルール

ここで世界の軽減税率のユニークなものをご紹介します。

【出典】Gigazine

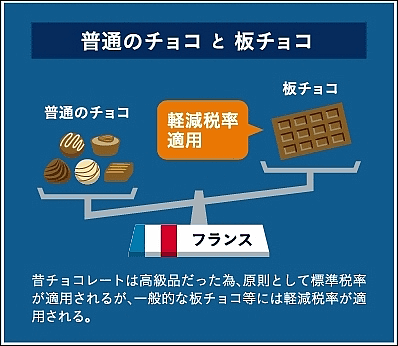

フランスでは昔、チョコレートは高級なスイーツでした。よってチョコレート菓子は標準税率が設定されますが、一般的な板チョコには軽減税率が設定されています。

【出典】Gigazine

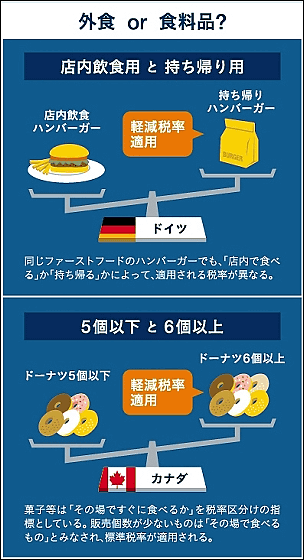

これは日本も10月より導入されますが、ドイツでは飲食店で「店内で食べる」と標準税率になるものの、「持ち帰り」することで軽減税率が適用される場合があります。

カナダではドーナツを5個以下で購入する場合「すぐに食べるもの」と判断されて標準税率になりますが、6個以上で購入すると備蓄用の「食料品」と見なされて軽減税率が適用されます。

日本と世界で消費税率もルールも異なるので、いろんな国の制度をチェックしてみても面白いかもしれません。

2019年日本の税金事情とうまく付き合おう

税金は私たちが身近に支払っているお金です。

もっとその消費税がどう使われているのかを知る権利もあります。

10%引き上げと軽減率導入をきっかけに、日本の税金事情を学んでいきましょう!

個人で何かを始め為に必要な考え方も赤裸々に発信しています。

「成功するための準備」をして、一緒に独立する自信を身に付けませんか?

自分らしい生き方を実現させることができるのはあなたの行動次第。

あなたの挑戦をお待ちしています!